水虫とは手や足に感染した真菌(カビなど)の一種である白癬菌が皮膚に感染した状態のことです。

真菌、つまりカビは約10万種ほど発見されているので、動物や植物と変わらないほどの種類があります。

このうち、人間に病気を起こさせるのは約200種類ほどで、通常よく見られる病気では約50種類ほどだそうです。

水虫のように皮膚に菌が感染してしまう病気を皮膚真菌症とよんでいます。

カビが原因の皮膚真菌症は大きく2種類

- 皮膚の浅い部分に起こる表在性皮膚真菌症

- 深部に発症する深在性皮膚真菌症

このうち水虫は、表在性皮膚真菌症にあたります。

代表的なものは3種類です。

- 白癬(水虫)

- カンジダ症

- 癜風

水虫は白癬と呼ばれる病気になります。

皮膚の最外層にある角質層、毛、爪など、いわゆる死んだ組織のみに限って菌が寄生するものです。

白癬の種類

水虫は白癬菌が原因菌ですが、どこに感染したかによって名前が変わっていきます。

白癬菌が棲みつきやすい場所と正式な病名を簡単に紹介しましょう。

頭部白癬

頭にできる水虫です。

白癬菌が頭部に寄生することでなります。

症状

髪の毛が折れやすく、抜けやすくなり、頭部に大小の円形の脱毛ができて、そこから皮膚の粉のようなものがポロポロでます。

この粉状の皮膚を落屑と言います。

まあ、いわゆるフケということになりますね!

頭皮の炎症は軽度で自覚症状も少ないようです。

残った病毛が黒い点状に見えるものは、Black dot ringworm(ブラックドットリングワーム)と呼ばれます。

診断ミスなどでステロイド外用剤の処方をされた際に、ケルスス禿瘡(とくそう)という病気に移行してしまうことが多いです。

ステロイドは自分の免疫の過剰反応を抑える働きがあるので、使うと白癬菌が大暴れして炎症の強い肉芽腫様の病変をつくります。

顔面白癬

顔では他の部位の体部白癬に比べて多彩な症状になります。

また、炎症反応が強いことが特徴です。

この理由は、原因の菌種が多様であることです。

湿疹や皮膚炎と誤診されてステロイド外用剤が出され、ひどくなるケースがあります。

そのさい、異形白癬というものになってしまう。

生毛部白癬

うぶ毛がはえる部位に生じる白癬です。

主に2種類あります。

体部白癖:陰股部以外の部位に環状の湿彦を生じる

股部白癬:青年男子の陰股部に発生しやすい

体部白癬 (タムシ)

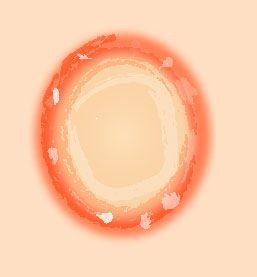

股以外の体、四肢に見られる白癬です。

炎症が強いことが多く、体液がででくる赤いあざみたいなものができます。

かゆみが強い!

小型でほぼ同じ大きさの円形紅斑がたくさんできます。

環状、輪状の紅斑が次第に大きくなって、中心部分から治っていく特徴があります。

紅斑の外まわりは小さい水ぶくれや赤い湿疹が堤防のように並んでいます。

環状、または輪状はきちんと閉じています。

ちゃんと堤防みたいになっているということですね。

家族内で同じような症状が見られることが多いので、うつっているということでになりますね。

股部白癬 (インキンタムシ)

基本的には体部白癬と変わりはありませんが、股にできる白癬です。

環状ないし輪状の紅斑ができて、そのふちを堤防状に湿疹のようなものが囲みます。

しかし、完全にわっかが閉じていないことが多い。

中心治癒部は色素沈着してしまうことも。

また再発して湿疹がたくさんできてそこの皮膚がガサガサになることもあります。

陰嚢(タマタマ)には感染しにくい。

足白癬

私たちが一番イメージしやすい水虫というタイプ。

白癬の半数以上を占めます。

足底、足縁、趾間に小さな水ぶくれができたり、皮膚片が落ちたり、ガサガサになったり、川が捲れたりといった皮膚症状が起こる。

かゆみを伴うことはあまりありませんが、ゆっくりと時間ともに進行していきます。

冬になると調子が良くなるのですが、夏になると悪化する傾向があります。

足白癬は症状で3つの型に分類される

足のどの部分に感染したかによって名前が違ってくるし、症状も違いますがどれも同じ白癬菌のしわざ。

1.趾間型

第4趾間(薬指と小指のあいだ)にできやすく、次に第3趾間(薬指と中指のあいだ)が多い傾向がある。

最もよく見られるタイプですね。

乾燥型

足の指の間や足の側面にカサカサした皮膚片が落ちる。

皮膚が割れて亀裂がともなうことがある。

湿潤型

足の指の付け根が白く水っぽく柔らかくなります。

患部はただれています。

趾間びらん型足白癬と呼ばれる状態です。

2.小水疱型

小水疱とは、皮膚の上に現れる、液体の入った袋、いわゆる水ぶくれです。

足の裏、足の側面に軽度の発赤をともなった小さいな水ぶくれや小膿疱(水ぶくれの中身が膿)が集まってできたり、散らばってできたりします。

小水疱ができるときは、強いかゆみがともなって小水疱が融合して大きな水ぶくれになります。

また、小水疱が乾いてかさぶたができることがあります。

小水疱型足白癬と呼ばれる状態です。

3.角質増殖型(角化型)

足の裏全体が分厚く角化して、ひび割れたりします。

自覚症状はほとんどなく、あかぎれやひびと勘違いしやすい。

感染期間の長い高齢者に多く、高確率で爪の水虫にもなっていることが多い。

一般的に治りにくく、抗真菌薬の内服が必要になってくる。

角質増殖型足白癬と呼ばれる状態。

爪白癬

足の水虫である足白癬を長く放置していると、徐々に進行していって爪の下に入り込んでしまう。

そうなると爪の水虫、爪白癬になってしまう。

- 爪の先端部分やまわりから白濁して、爪が分厚くなり、しだいに爪の下の角質がふえたり、爪がとれたりする型

- 爪に縦にくさび状の混濁ができる型

- 爪表面のみが点状、またはまだら状に白濁する型

- 爪の根元から白濁する型

- 爪全体が分厚く、混濁して爪の下で角質が増殖する型

なかなか治りにくい爪白癬

細菌感染との合併症

再発してひどくなると細菌感染してしまうことがあります。

赤く腫れあがったり、痛みを伴う蜂窩織炎(ほうかしきえん)という状態になったりする。

(細胞が広範囲に融解して壊死分解している化膿性皮膚炎)

けっこうひどい皮膚炎だと素人でもわかる。

他にもリンパ管炎、リンパ節炎を生じる。

細菌だけではなく、塗った抗真菌薬外用による接触皮膚炎を合併していることもある。

手白癬

通常、片方の手にできる。

そして足白癬にもなっている場合が多い。

症状的には、足白癬と同じであるが、角質増殖型が多い、手のひらの角質が増殖してとても乾燥していて皮膚の欠片が落ちたりする。

手指に小水疱、鱗屑痂皮(皮膚が乾燥してかさぶたみたいになっている)が見られることがある。

手の甲側にできると、中心治癒傾向のある円形の赤いあざが見られその輪のまわりを堤防のように湿疹ができている。

手湿疹と間違えやすいが違うので注意です。